なかなか記事を継続的に書くネタがないのですが、良いことを思いつきました。クラシックの楽譜を題材にして、和声進行を探ってみようという試みです。こういうことを音楽用語ではアナリーゼ(解析)と呼びます。

普通、クラシックの楽譜にはコードネームは書かれていません。もともとコードネームというのはポピュラー音楽の発展とともに発明されたものですから、コードネームという概念自体がないのは当然のことです。またポピュラー音楽では通常1小節ないし2拍単位くらいでコードが変わるのに対し、クラシックでは1拍単位、もっと極端にいえば1音単位でコードが変わることも珍しくありません(もちろん例外もあります)。ですからクラシックの楽譜にコードネームを付けると煩雑すぎて実用的ではないのです。しかしそれをあえてやってみると、和声進行から旋律を生み出すカラクリが見えてきます。それがアナリーゼの効用であるわけです。

クラシックというのは過去のもので、現代のポピュラー音楽とはまったく異質なものかというと、そうではありません。基礎となる和声進行自体はバッハの時代にすでに確立されていたもので、現在でもそれは変わっていないのです。ですからクラシックの理論を学ぶということは、ポピュラー音楽の作曲にも直接つながります。特に古典派~ロマン派くらいの作品はそれほど複雑な和声も使われていないため、基礎を学ぶには最適な題材です。名曲と言われるものでも解析していくと意外なほど単純な和声進行でできていることもわかります。こういうものが人類共通の遺産として著作権フリーであるわけですから、それを利用しない手はありません。

では第1回目として、ショパンの「プレリュード第7番イ長調」をアナリーゼしてみましょう。そんな長ったらしい名前より「太田胃散」と言った方がわかりやすいでしょう(笑)。誰もが聴き覚えのある、あの曲です。とても短い曲なので、楽譜を全部載せておきます。

コードネームはすでに付けてありますが、できればこれを自分で考えることが良い勉強になります。アナリーゼの手順として、まず調性を認識するところから始めます。この曲の場合はシャープが3つありますからイ長調または嬰ヘ短調ですが、最後の和音がAで終わっていることから、Aを主音とするイ長調であることは想像が付きます。

調性がわかれば、次に主要三和音を確認しておきましょう。主要三和音とはトニック・ドミナント・サブドミナントのことです。イ長調ではトニックがA、ドミナントがE7、サブドミナントがDとなることはおわかりですね。

そこまでできればいよいよコードネームを付けていきますが、手順としてはベース音を手がかりにするのがわかりやすいでしょう。もちろん例外もありますが、たいがいベース音はコードのルート(根音)であることが多いです。その次に5度の音が来る可能性もあります。

最初の小節は弱起なので飛ばしますが、次の1小節目(弱起小節は0と数えます)は左手がすべてミを弾いてますね。そして右手に注目すればレソ#シがあります。両手を合わせるとミソ#シレを弾いているわけで、これはまさにE7のコードであることがわかります。するとこの曲はいきなりドミナントで始まるわけですが、もちろんトニックで始まらなければならないという規則はないので、当然それもありです。

3小節目では左手がラとミを弾いている間に右手がド#を弾いていますから、Aのコードであることがわかります。小節の頭にシ#(つまりド)とレ#というコードトーンでない音が出てきますが、これは次のコードトーンに解決する「倚音」と解釈することができるでしょう。3小節目にしてようやくトニックのAに落ち着いたわけです。このようにドミナントの次はトニックが来る確率が非常に高いことを頭に入れておきましょう。

5小節目は左手がミとシを弾いているのでE7の可能性が高いと思われますが、1小節目と違うのはソ#の代わりにファ#が出てくるところです。これはミから見て9度の音に当たりますから、9度のテンションと考えることができます。つまりコードネームはE9となります。ここでは3度の音であるソ#が省略されていることにも注目しましょう。おそらくファ#とぶつかって汚くなるため、あえて省いたのだろうと思われます。ショパンの時代にはすでにテンションという概念が存在していたのですね。

7小節目で再びAに解決し、9小節目から11小節目にかけてはまた冒頭と同じE7→Aという進行を繰り返します。そして大きく展開が変わるのは12小節目です。ここで左手を見ると低い方からファ#ド#ミを弾いてますから、F#7であることが何となくわかります。そして右手を見ると3度のラ#を弾いていますから、これでF#7であることが確定しました。このように右手と左手を合わせて一つの和音を構成していることが非常に多いのです。このF#7というコードはイ長調のダイアトニックコードには存在しませんから、セカンダリードミナントと解釈することができます。すると次に解決する先は5度下のBmになるはずです。

そうやって次の13小節目を見ると、確かに左手がシレファ#を弾いていますから、間違いなくBmです。つまり12小節目から13小節目にかけて、一時的にロ短調に転調したと解釈することができ、大きく展開が変わった感じを受けるのです。

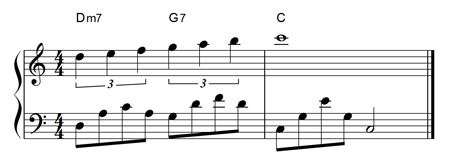

13小節目の3拍目ではラの音が入ったことによりBm7に変化し、14小節目のE9に接続しています。ここはまさにイ長調におけるIIm7→V9という進行になっているわけで、典型的なトゥーファイブですね。特に13小節目の2拍目から、右手がファ#の最高音を保ったまま内声がシ→ラ→ソ#と順次進行してE9につないでいるところは秀逸だと思いませんか? さすがはショパンという感じがします。

そして15小節目でトニックのAに解決して曲を結んでいます。13小節目から15小節目にかけては見事にIIm7→V9→Iという鉄板のコード進行が完結したわけです。こうやって解析してみると、実に型にはまったダイアトニックコードしか使われていないことがよくわかりますね。その中で唯一の意外性が13小節目のBmへつなぐためにセカンダリードミナントのF#7を12小節目に持ってきたところであり、これが全曲の中でのアクセントとして効いているわけです。

メロディーラインを見てもほとんどコードトーンしか使われていないこともわかりますが、それでもこれだけ洒落た曲ができてしまうことは凄いとしか言いようがありません。こんな単純な構成なら誰でも作れそうな気がしますが、たぶん自分がやったらコテコテの童謡になってしまうでしょう。(笑)

コメント