理論書ではわかりやすいようにハ長調やイ短調で説明されることが多いのですが、実際の楽曲はそれだけとは限りません。ピアノが弾ける人には当たり前のことかもしれませんが、初心者の中には調が変わっただけで途端にわからなくなるケースも多いように思います。調性というのはとても複雑で面倒そうに思えますが、これは音楽をやる上で避けては通れない道なので、あえて面倒なことをここでしっかり解説したいと思います。

調(キー)とは

第2回で主音を中心とした秩序のことを調性と呼ぶと説明しました。たとえばハ長調であれば主音のドが世界の中心であり、どの音から出発したとしても最終的にはドに戻って落ち着きたい性質を持っています。つまりハ長調の世界の中ではドの音が王様みたいなもので、強い求心力を持っているわけです。

しかし調性は何もハ長調だけに限りません。ハ長調だと臨時記号が一つも付かないので簡単なだけです。12音のすべてが主音になることができ、その音を中心とした世界を形成することができます。12音のいずれかを主音としたとき、その主音の名前を付けて調(キー)を表します。また長調と短調があるため、実際には24通りのキーが存在します。

ここで短調について補足しますと、第3回でマイナースケールには3種類あると述べましたが、キーが3通りあるというわけではなく、キーを表す場合には一つのものとして考えますので注意して下さい。実際にはナチュラルマイナースケールとして扱いますので、臨時記号の付き方はナチュラルマイナースケールに従います。

キーの日本語表記

主にクラシックや教育現場の世界ではキーを日本語で表すことが多いようです。この場合、主音の日本語名(ハニホヘトイロ)に「長調」または「短調」を付けて表します。たとえばドを主音とする長調であればハ長調、ラを主音とする短調であればイ短調と呼ぶわけです。

臨時記号の付いた音が主音になる場合はちょっと複雑です。シャープが付いた音は「嬰(えい)」、フラットが付いた音は「変(へん)」という文字をそれぞれ頭に付けます。たとえば、ミ♭を主音とする長調は変ホ長調、ド#を主音とする短調は嬰ハ短調と呼びます。嬰なんて文字は普段使ったことがないので難しいですね。こういう堅苦しさが音楽理論嫌いを増やしている要因かもしれません(笑)。

キーの英語表記

ポピュラーミュージックの世界ではキーも英語表記を用いるのが標準です。英語表記では主音の英語名に「メジャー」または「マイナー」を付けて表します。たとえばCを主音とする長調であればCメジャー、Aを主音とする短調であればAマイナーのように呼びます。

英語表記では臨時記号の付いた音は音名の後にそのまま#や♭を付けて表しますので簡単です。たとえばC#やE♭など。

また次のような省略形を用いることもよくあります。

長調の場合:主音名(何も付けない)

短調の場合:主音名+小文字のm

たとえばCメジャーであればC、AマイナーであればAmのように表記します。主音の後に何も付いていなければメジャーということです。ただしこの表記法は後で説明するコードと紛らわしいため、慣れないうちはどちらを表しているのか区別しにくい問題があります。

長調と短調は一体のものと考える

主音が12通りあって、それぞれに長調と短調があるので全部で24通りも覚えなければならないのは大変だと思う人がいるかもしれません。でも実際には半分の12通り覚えれば十分なので安心して下さい。

というのは、短調は必ず長調とペアで存在しているからです。第2回で説明しましたように、長調の短3度下には必ず平行調として短調が存在します。ハ長調とイ短調は同じ音を使いながら、始まりの音がドかラかの違いでしかありません。ですからこれらはもともと同じものであり、別々に覚える必要はないのです。この法則を知っていれば、長調の短3度下にある短調を自動的に見つけることができますから、覚えることは半分になります。

イ長調を作ってみよう

こういう理論書ではいつもハ長調で説明するのが普通です。それは臨時記号が一つも付かないので簡単だからです。でも実際の楽曲はハ長調ばかりではありません。どんなキーが来ても戸惑わないように、ちょっと練習をしてみましょう。

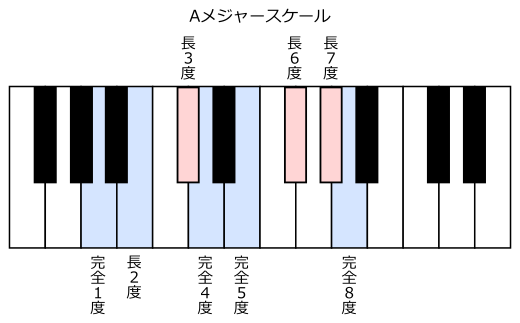

第2回で述べましたように、どの音を主音にしても、長調なら「全全半全全全半」、短調なら「全半全全半全全」という音と音の間隔を守っていればスケールを作れるわけです。これは別の見方をすれば、次のように主音からの音程関係を使って表すこともできます。

短調:完全1度・長2度・短3度・完全4度・完全5度・短6度・短7度・完全8度

長調と短調の違いは、3度・6度・7度の音程が長か短かの違いだけでしたね。このことを知っていれば、ラの音を起点として音程を数えていけばイ長調を作ることができます。このとき半音がいくつあるかを数えるとわかりやすいでしょう。

上に示すように、イ長調ではドとファとソにシャープが付くことになります。ピアノが弾ける人には当たり前のことだと思いますが、そうでない人には瞬時に出てこないかもしれません。でも上に述べたスケールの作り方さえ知っていれば、どの音を主音にしてもスケールを見つけられますから、別に全部覚える必要はないのです。慣れれば自然とすぐに出てくるようになるでしょう。

調号について

ハ長調とイ短調以外では、少なくとも1個以上の音に必ず臨時記号が付きます。上のイ長調の場合はシャープが3個付きました。楽譜に書く場合、すべての音に臨時記号を付けると煩雑で見づらくなりますから、五線の左端に調号として臨時記号を付けることになっています。調号の付いた音は初めから臨時記号が付いているものとして扱います。

イ長調の例で言えば、ドとファとソの音に調号が付きますから、赤い矢印で示した音には何も書いていなくても初めからシャープが付いているものとして扱います。一時的にシャープの付かない音にしたい場合には、♮(ナチュラル)という臨時記号を付けて表します。

調号の付く順序には法則がある

調号にはシャープとフラットそれぞれ最大で6個付く可能性がありますが、両方が混じることは絶対にあり得ません。一見複雑なように思えますが、実は調号が付く順序には明確な規則性があります。ピアノが弾ける人は調号が何個あるかを見れば何調であるかはすぐに判断できると思いますが、法則を知っていれば丸暗記しなくても理屈でキーを判断することは可能です。その方法について説明しましょう。

まず調号が何も付かない場合はCメジャーまたはAマイナー。これはいいですね? 長調の短3度下には必ず平行調の短調があり、調号も同じになります。

次に調号が1個だけ付く場合ですが、最初にシャープが付くのはファ、最初にフラットが付くのはシと決まっています。これだけは仕方がないので覚えましょう。あとは全て理屈で割り出せます。以下、シャープ系とフラット系のそれぞれについて見ていきましょう。

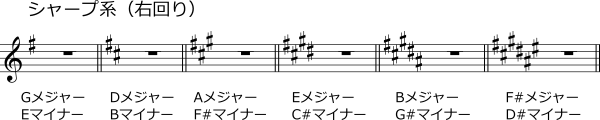

シャープ系

調号が何も付かないCメジャーから出発すると、シャープが1個付いた場合はキーが5度上がってGメジャーとなります。

シャープが2個付いた場合はさらに5度上がってDメジャーとなります。

シャープが3個付いた場合はさらに5度上がってAメジャーとなります。

以下同様に、シャープが1個増えるごとにキーは5度ずつ上がっていくことに注目して下さい。そしてシャープの付く音も順番にファ→ド→ソ→レ→ラ→ミというように5度ずつ上がっていく規則性があります。最終的にシャープが6個付けばF#メジャー(嬰へ長調)ということになります。

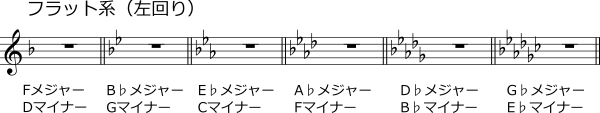

フラット系

調号が何も付かないCメジャーから出発すると、フラットが1個付いた場合はキーが5度下がってFメジャーとなります。

フラットが2個付いた場合はさらに5度下がってB♭メジャーとなります。完全5度となるのはBではなくB♭ですから注意して下さい。

フラットが3個付いた場合はさらに5度下がってE♭メジャーとなります。

シャープの場合とは逆に、フラットが1個増えるごとにキーは5度ずつ下がっていくことに注目して下さい。そしてフラットの付く音も順番にシ→ミ→ラ→レ→ソ→ドというように5度ずつ下がっていく規則性があります。最終的にフラットが6個付けばG♭メジャー(変ト長調)ということになります。

ここで一つ補足しますと、臨時記号が付く場合のキーの呼び方は調号の種類によって決まります。つまりシャープ系のキーであれば#付きで表し、フラット系のキーであれば♭付きで表します。たとえばE♭とD#は異名同音なのでどちらを使っても同じですが、フラットが3つ付いたキーはD#メジャーではなくE♭メジャーと呼びます。

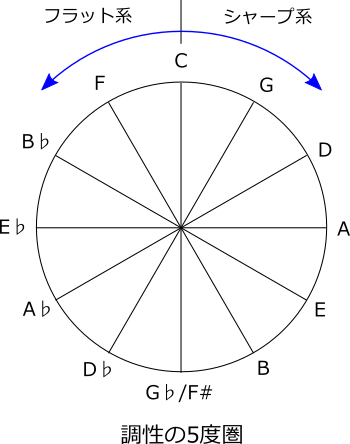

調性の5度圏

上で示したように、シャープが1個増えるごとにキーは5度上がり、フラットが1個増えるごとにキーは5度下がる規則性があることがわかりました。ところでキーは長調と短調を一緒にすれば全部で12通りあるので、時計に見立てることができます。上ではシャープ系とフラット系を別々に考えましたが、時計のように円周に配置すればさらにわかりやすくなります。

まず12時の位置がCメジャーだとします。以下、平行短調については短3度下にあるものとして長調だけを考えます。

1時の位置に5度上のGメジャーを配置、2時の位置にさらに5度上のDメジャーを配置します。以下同様にして、1時間進むごとに5度上のキーを配置していきます。すると11時でFメジャーに到達した後、さらに5度上げれば12時でCメジャーに戻ることがわかります。

同じようにして、今度は左回りに11時から5度下のキーを配置していきます。11時はFメジャー、10時はB♭メジャーです。そして1時でGメジャーに到達した後、さらに5度下げればやはり12時でCメジャーに戻ることもわかります。このようにキーを5度ずつ上げ下げすれば12回で一周して元に戻る性質を調性の5度圏と呼んでいます。

この絵を見れば、右回りに1時間進むとシャープが1個増えるのと同じことに気づくでしょう。逆に左回りに1時間戻るとフラットが1個増えるのと同じことがわかります。だからシャープ系のキーは右回り、フラット系のキーは左回りに対応するのです。

ここまで言うと鋭い人はシャープが6個付くF#メジャーとフラットが6個付くG♭メジャーは同じじゃないか!ということに気づくでしょう。そうです、F#メジャーとG♭メジャーは異名同音の関係なので全く同じものです。また時計の6時の位置にあるということは、右回りでも左回りでも同じ距離にあってどちらでも表せるということであり、ちょうどそこで両方から来たものが出会うわけです。

さらに言うと音名は全部で7つありますから、シャープが7個付くC#メジャーやフラットが7個付くC♭メジャーというキーも理論上は存在します。しかしこれらのキーは実際には使われません。なぜかというと、C#メジャーは時計の7時の位置に当たりますが、左回りで数えるとD♭メジャーと同じになるからです。シャープ7個よりフラット5個の方が簡単なので、当然調号の少ない方が使われます。同じようにC♭メジャーも右回りで数えればBメジャーと同じであることがわかりますから、やはり実際には使われません。

近親調

5度圏上で隣同士にある調のことを近親調と呼びます。Cメジャーから見ればGメジャーとFメジャーが近親調に当たります。つまり親戚みたいなものです。これらは臨時記号の数が1つ違うだけですから共通する音が多く、相互に乗り換えしやすい性質を持っています。ですから曲の中ではこれらの調を行ったり来たりする転調が頻繁に行われます。

一方、5度圏上で反対側にある調は名前は特にありませんが、最も遠い調ということになります。なぜなら臨時記号の数が6個も違うので、共通する音がほとんどないからです。Cメジャーから見ればF#メジャーあるいはG♭メジャーがそれに当たります。つまり主音が減5度上にある調は最も縁が薄いということです。

長調か短調かは最後の音で見極める

実は調号だけでは長調か短調かを判断することはできません。調号が同じでも平行調として長調と短調が存在するからです。

ではどうやって判断するのかというと、ほとんどの場合、曲の最後は主音で終わりますから、最後の音を見れば長調か短調かは「ほぼ」判定できます。たとえば調号にシャープが1個付いていたとしましょう。この場合、可能性としてはGメジャーか短3度下にあるEマイナーかのいずれかです。

もし最後の音がソで終わっていたらGメジャー、ミで終わっていたらEマイナーである可能性が非常に高いと言えます。ただし、たまには例外があったり、曲の途中で長調と短調が入れ替わっている場合もあるので、100パーセント確実とは言えません。よくわからない場合は曲全体を聴いて雰囲気が明るいか暗いかで判断したり、使われているコードから推定することになります。

なぜハ長調以外を使う必要があるのか?

初心者の方は楽譜も苦手なことが多く、なぜシャープやフラットがいっぱい付いたキーを使う必要があるのか?と疑問に思うかもしれません。臨時記号がたくさんあると難しそうに思えてしまいますよね。一番簡単なハ長調で良いじゃないかと思われた方も多いのではないでしょうか?

でもこれにはちゃんとした理由があるのです。最も大きいのは声の音域と合わせることです。人間が出せる声の音域には個人差があり、男性と女性で違うのはもちろん、歌手によっても得意な音域と苦手な音域が必ず存在します。歌というのは表現力が全てですから、自分の得意な音域で歌わなければ気持ちも伝わりません。ハ長調で作ったメロディーが必ずしも歌手の音域に合うとは限りませんから、歌手によって最適なキーを選んで音域を合わせてやらなければなりません。そのためには臨時記号がいっぱい付いたキーを選ばざるを得ないこともあるということです。カラオケの機械にはキーを上げ下げする機能が付いていますが、あれも全く同じことです。

また楽器の場合も同じ理由です。ピアノのように音域の広い楽器は良いですが、一般的な管楽器は2~3オクターブくらいの音域しかありませんから、どうしても楽器の音域に合わせて最適なキーを選ぶ必要があるのです。もちろん楽器の構造上、演奏しやすいキーとしにくいキーというものもありますし、音域によって楽器の響き方も変わってきます。そういうものを総合的に考慮して最適なキーを選びますから、必ずしもハ長調にはならないわけです。

すべてのキーは同等

これも初心者が誤解しやすいポイントですが、平均律を使っている限り、すべてのキーは同等だということです。すべての音が等間隔で配置されているわけですから、これは当然のことです。たとえばハ長調とニ長調とホ長調でスケールを弾けば、普通の人にはどれも同じ「ドレミファソラシド」にしか聞こえません。違うのは音の高さだけですが、普通の人は絶対的な音の高さを認識することはできないので、どれも同じにしか聞こえないのです。これを相対音感と呼びます。

しかし、たまに「キーによって特有の雰囲気がある」という人がいるのですね。これは明らかな迷信です。平均律ではそのようなことはあり得ません。確かに絶対音感のある人にはハ長調とニ長調は別物として聞こえますが、音と音の間隔がすべて同じである以上、キーによって曲の雰囲気が変わったりすることはありません。もちろんキーが変われば楽器の響きが変わるので、サウンド的なイメージが変わることはあり得ますが、メロディーの持つ雰囲気が変わることはあり得ないはずです。そういうことを言う人は宗教に近いものと思いましょう(笑)。

転調と移調

これもよく誤用される用語です。転調とは曲の中で別のキーに乗り換えることを言います。一方、曲全体を別のキーに移し替えることを移調と呼びます。たまに「この楽譜をハ長調に転調して」とか言う人がいますが、これは移調の誤りです。特に移調のことを転調と呼んでいる人は多く見られます。間違った言葉遣いは恥ずかしいので、気づいた人はすぐに直しましょう(笑)。

コメント

はじめまして。

疑問なのですが、どうして調性を楽譜に明記しない楽譜が多々あるのでしょうか。

調性が曲にとって重要であるなら、他の演奏指示と同様に書き込むのが自然だと思うのですが…。

>ikkoさん

調性は五線譜の左端にある調号の数を見ればわかるので書きません。

長調か短調かは主音で判断します。

そのことは本文を読んでればわかるはずです。

〉管理人様

返信ありがとうございます。

「調号で調性が分かる」というのは、例えば、調号無しという情報からは、CかAmだという事は分かる。

という解釈で合っているでしょうか。

それとも、CとAmを合わせた名称(たとえば、オールナチュラルとか。)があり、1♯や2♭という名称もあって、その上でそれらの総称(短調と長調を含めた名称)が「調性」と名付けられているのでしょうか。

…でも、主音を中心とした秩序が調性とあるので、この考え方は違いますよね。

調号が何もなければCかAmしかなく、主音がドならC、ラならAmという非常に単純なことです。

同様に#が1個ならGかEmしかなく、♭が1個ならFかDmしかありません。

音階はドレミファソラシの全部で7つありますから、それぞれを主音とするスケールが理論上7通り存在しますが、その中でドから始まるものを長調、ラから始まるものを短調と呼んでいるだけのことです。

〉管理人様

ようやく「調号を見れば調性が分かる」の意味が分かりました。

どうやら、「分かる」と言い切っている点が私にとっては混乱の元だったようです。

分かる=一つに断定出来る

と解釈していたので、この文に使われている調性の定義からして分からなくなっていました。

調号からは、使われている7音が分かるだけだけど、長調か短調の二つが主流だから、調号無しならCかAmまで絞り込んでまず間違いない、という事ですね。

仮に、7音それぞれを主音としたスケールが広く浸透していたら、7つまでは調性を絞れる、という事になるんですね。

主音とスケールが揃って調性になるのに、スケールまでは分からない調号を見て、調性が分かると言うのか謎でした。 これでスッキリしました。

有り難うございます!

〉管理人様

すみません、気になってまた調べていたら、調と調性は違うという事を知りました。

主音を中心とする秩序が調性とありますが、主音が何なのかは問題ではなく、7音を一周する事で伝わってくる、まとまりのような、秩序だった性質を指しているのが調性。

調は、7音のどこから始めるかによって異なる、全音半音の組み合わせ(並び)の事。今は主に二つの組み合わせが主流で、長調、短調の名付けがされている。(実際は、様々な調がある)という解釈で合っているでしょうか。

調が分かるまでの流れは…

調号→調性→主音→調

…という理解でいいのでしょうか。

何度も申し訳ありません。

調性というのは特定のキーを指すのではなく、音の秩序を表す抽象的な概念ですから、調とは全く別物です。それを同列に考えること自体が間違いです。

だから、調号→主音→調が正しいです。

理論的には7つの音から始まる7通りのスケールが存在して、それをモードと呼んでいますが、その中で特別にドから始まるものを長調、ラから始まるものを短調と呼んでいるに過ぎません。

〉管理人様

何度も答えて下さったおかげで、色々と理解できました。

ありがとうございました。

まほろば参考にさせて頂いております。ありがとうございます。

第4回の中で

「キーによって曲の雰囲気が変わったりすることはありません。」とおっやってます。

キー変えると雰囲気が変わって聞こえるようなのですが、なぜですか。たとえばCの曲をFで聞くとこの曲好きには成らなかったなと思うのですがなぜですが。

>大久保 宏則様

メロディーは変わらなくても音域の違いによる雰囲気というものはあると思います。

キーがCとFだと4度も差がありますので、これは大きな違いです。たとえば男性の声を4度上げるとほぼ女性の声のように聞こえますが、そのくらい極端な違いになります。

一般的にメロディーが同じであったとしても、音域が高いほど明るく軽やかな感じになり、音域が低いほど暗く重々しい感じになります。キーを変えると雰囲気が変わるというのはそういうことだと思います。